□ はじめに −この場所を選んだ理由―

学校に行くとき,いつも大きな義民碑のまえを通っていきます。それで,義民碑のこと,四人衆のことをもっとくわしく知ろうと思ったからです。

|

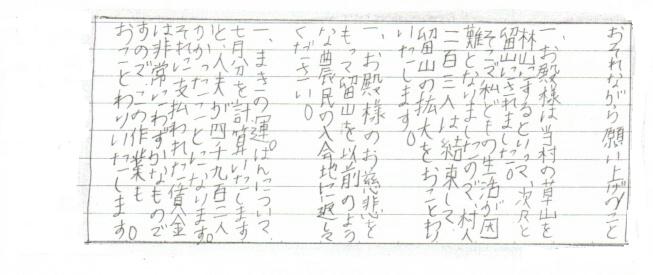

1717年(享保2年)から翌年にかけて,「新本義民騒動」と呼ばれる百姓一揆がありました。

|

□ 一揆のはじまり

新本はその昔,新庄村と本庄村に分かれていて,大平山と春山という村にとって大事な山がありました。

この騒動の当時には,備中国岡田(今の真備町)に陣屋をおいた,岡田藩という小大名の支配下でした。

大平山と春山は豊かな山野で,計画的に草や木を採って,田や畑の肥料にしたり,牛や馬のえさにしたり,ごはんやふろたきの燃料にしたりしていました。

ところが突然岡田藩は,こうした入会地を「お留山」として,農民たちの立ち入りを禁止しました。

しかも,次々とその範囲をひろげていきました。

むらの人たちのくらしはますます苦しくなってきました。

岡田藩は,山への立ち入りを禁止しただけでなく,さらに「留山」の木を切ってまきをこしらえ,それを岡田まで運ぶようにと命令を出しました。村の人たちは,お上の命令ですから,そむくわけには行きません。しかたなく,農作業の時間をさいて山に入り,まきをこしらえて岡田まで運びました。しかし,岡田藩ではこうしたたいへんな作業に対してわずかな賃金しか払いませんでした。

そのため,村の人たちの暮らしはもっと苦しくなっていきました。

村には病人が出るし,作ったわずかな米は,年貢に取られるし,田や畑は荒れて衰えて,不平不満が一日一日とつのっていくのでした。

そこで,村の人たちは,このままでは暮らしていけなくなるので,どうしたらよいかと夜ごと会合を開いて話し合いました。

村の人たちは何回かの会合の結果,自分たちの考えをはっきり書いて,岡田藩にお願いすることにしました。

そして次のような三か条がつくられました。

□ 岡田藩役人との交渉

村の人たちは,三ケ条の要求書を岡田藩の役人に提出しました。

しかし,「お上の命令にそむくものは,岡田藩の百姓とは認めない。領地をたちのけ。」とおどし,庄屋と組頭を牢に入れてしまったのでした。

当時,農民たちがこのように一ヶ所に集まり,しかも藩の命令をことわる要求を出すことは,藩の役人から見ればもってのほかで,犯罪を犯したのと同じ事になるのでした。

このとき,川辺村(今の真備町川辺)の蔵鏡寺などの住職たちが,このまま黙って見ているわけにはいかないと心配して,岡田藩と村人との間に入って数回話し合いを進めてくれました。藩との話し合いで「新庄村の殿砂から本村にいたるいったいの山野を開放し,下草などを採ってもよい」

という案をまとめてくれました。1717年3月15日,村の人たちはこの案を受け入れるかを決めるため,総集会を開きました。そこで少しでも生活が苦しくなるのを防ぐためにも,一応この案を受け入れることになり,直ちに誓約書が作られ,鎌で指を切り,したたる血で自分の名前の下に押しました。この神文血誓書を本庄村の稲荷山の大岩の下に埋め込みました。

そして,雨風にさらされても堅く信じて心を曲げないことを誓いました。それでこの岩を起誓岩と呼んでいます。

□ 直訴

1718年(享保3年)に入り,村の持ち山に開放された山林での木の伐採をめぐって,岡田藩と再び激しい対立が起きました。

「たとえ,村の持ち山になっても,かってに木を切ってはいけない。そのことは盗みになる」といいがかりをつけてきたのです。

そこで庄屋と組頭を牢に入れてしまいました。また,村の人たちは毎日ひそかに会合を開き,

「このままでは,死ぬのを待つか,江戸の殿様に直接訴えるしかない。直訴をしよう。」

ということになりました。

江戸行きには,六蔵(77歳)・甚右衛門(44歳)・仁右衛門(44歳)・喜惣次(36歳)が選ばれました。

この4人は,3月1日新本を出発して18日目に無事江戸に着きました。そして岡田藩主 伊藤播磨守長救(いとうはりまのかみながひら)公に直訴することができたのです。

□ 処刑

享保3年6月7日,4人は新本飯田屋河原で,村人が見守るなか,処刑されました。しかし,村の持ち山のほとんどの山野に自由に出入りできることになったのです。現在,新本川ぞいの薙田にある巨大な義民碑は,4人の功績をたたえ,その霊を慰めるために建てられたものです。

□ 義民祭り

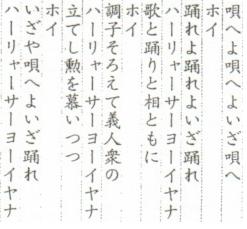

毎年,7月には,新本小学校で義民祭が行われます。運動場では,地区をあげての義民踊りで夜を明かして踊ります。この義民踊りの歌詞は初代村長の小坂逸八が作り,稲葉国市(春生)画伯ら関係者によってさらに作りなおされました。

そして,体育館では,「義民さま」というオペレッタが小学生によって上演されます。オペレッタはおととしからすることになりました。これは,劇や歌,演奏で義民のお話をすることです。

□ おわりに

この義民四人衆について調べて,命を犠牲にしてまでも村を救ったということは,すごいなあと思いました。

村の人たちが,苦しくてもがんばったから,今の新本があるんだなあと思います。

四人衆の家族や直接直訴に加わらなかった人までもが罪に問われ,ふるさとを追放されなければならなかった当時の制度から,人の命や人権を大切にする今の時代までの歴史は長いなあと思いました。